L'exemple d'une maison dans l'Ain entre histoire et recherches généalogiques

À la suite de la Révolution française, entre 1790 et 1795, le temps était symbolisé de façon intuitive par une chandelle lors des ventes de biens nationaux.

Ces biens, confisqués par l’État, étaient saisis puis mis en vente aux enchères lors de séances publiques appelées « adjudications ».

Contexte historique

Quels biens sont concernés ?

- Les biens nationaux de premières origines qui sont saisis à la suite de la nationalisation des biens de l’Eglise à partir du décret de novembre 1789 puis leur vente de mai 1790. Ce sont les biens du clergé (abbayes, couvents, terres et les bâtiments en possession des religieux).

- Les biens nationaux de secondes origines sont vendus à partir de 1792 et 1793. Ceux-ci ont été saisi aux émigrés et condamnés politiques qui ont quitté la France dès le début de la Révolution française[1]. L’origine sociale de ces émigrés est révélatrice : environ 25 % provenaient du clergé et 17 % de la noblesse. La majorité appartenait donc au tiers état, regroupant surtout des bourgeois et des paysans inquiets face aux excès de la Révolution[2].

L’enchère « au feu » s’effectuait lors d’une séance publique. Le procédé de la vente était le suivant :

- Un inventaire du bien est dressé par l’administration locale que l’on nomme également directoire du département

- Le bien est estimé par des experts qui lui donne une valeur.

- Les annonces de l’époque sont publiées sous formes d’affiches.

- Des petites bougies (ou feux) sont successivement allumées.

- Chaque bougie brûle quelques minutes tout au plus.

- Tant que les feux sont allumés, les citoyens peuvent enchérir, l’adjudication est définitive si aucune nouvelle enchère n’est faite lorsque la bougie s’éteint. Dans certains cas, la vente se concluait au premier feu" si personne ne surenchérissait.

- Chaque enchère devait être à plus de dix livres et ne pas excéder le vingtième de la somme totale de la dernière enchère.

- L’acheteur paye une caution puis le reste avec des assignats. Le paiement peut se fractionner sur plusieurs années.

À quoi servent les assignats ?

C’est dans ce contexte que, les assignats,

convertibles en or, apparaissent et servent à acquérir les biens nationaux. Ils

n’ont pas de cours monétaire au début mais sont utilisés comme obligations

hypothécaires. Leurs envols se fait à partir du 19 décembre 1789 puis se

développent rapidement avec des émissions croissantes pour faire faces aux

besoins et échanges financiers. C’est en décembre 1796, après une émission

cumulée de 45 milliards de livres, que les émissions des assignats cessent. La

raison à une dépréciation, une inflation et manque de confiance des

utilisateurs par rapport à la monnaie métallique [3].

Photographie d’un assignat de quinze sols.

Le cas de Jean Claude Meynier

La première étape consiste à regarder le registre des biens saisis pendant la Révolution. Il se trouve en série 1Q et dresse la liste de tous les biens de deuxième origine vendus dans l’Ain.

Extrait du site des AD01 menant au registre des biens des émigrés (2ème origine).

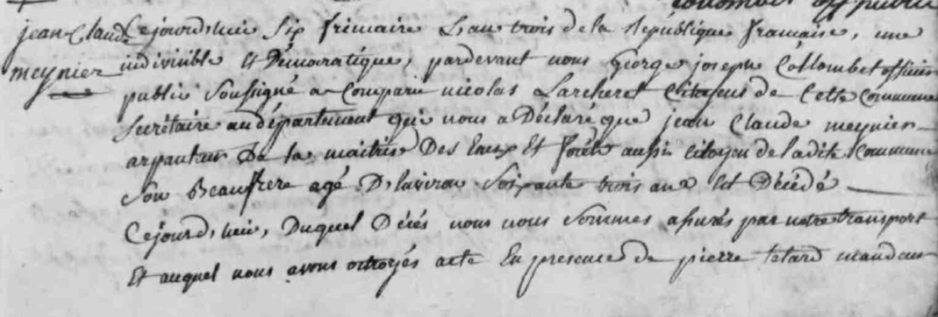

Suivons un cas concret qui se déroule dans l’Ain, lors de la séance du 21 frimaire an II, le 11 décembre 1793. Les procès-verbaux d’adjudication, cahiers de vente et registres des biens séquestrés sous la révolution sont conservés aux archives départementales en série 1Q. Toutefois, lors de ma visite aux archives, le procès-verbal d’adjudication de la vente était conservé à la côte provisoire V2/47 car les documents étaient en cours de classement.

Dans un premier temps, le directoire du département de l’Ain rédige les articles[4] qui encadrent la législation de la vente. Les conditions décrites étaient dans l’ensemble sont similaires aux lois nationales mais il pouvait exister des spécificités locales telle que le délai de paiement initial, la répartition des frais ou les procédures de publication.

Le directoire impose à l’acheteur un paiement échelonné du prix d’achat des biens nationaux, avec un premier versement des frais administratifs sous huit jours. De plus, un acompte de 10% sans intérêt est dû dans le mois suivant l’adjudication. Le solde s’échelonne en dixièmes annuels, avec intérêts à 5% sur le capital restant dû.

La possession des biens ne peut être prise qu’après ces premiers paiements. Les loyers des biens ne sont acquis qu’à partir de la date de vente. L’acquéreur assume les servitudes existantes sans indemnité et doit payer les droits d’enregistrement.

Les biens sont cédés sans garantie précise sur leur taille ou leur valeur, sauf exception légale. Ils sont transmis libres de tout engagement antérieur, comme dettes, rentes ou charges hypothécaires. Ce système vise à simplifier et sécuriser la transaction, tout en permettant à l’acheteur de procéder à un paiement progressif et accessible.

Lors de cette session du 11 décembre 1793, dix biens sont

mis à la vente, l’un de ces biens, une maison datant de 1782 au moins existe

encore aujourd’hui.

Ce lieu, riche en

histoire et l’un des premiers bien de seconde origine nommé parmi les 311

vendus dans le district de Bourg.

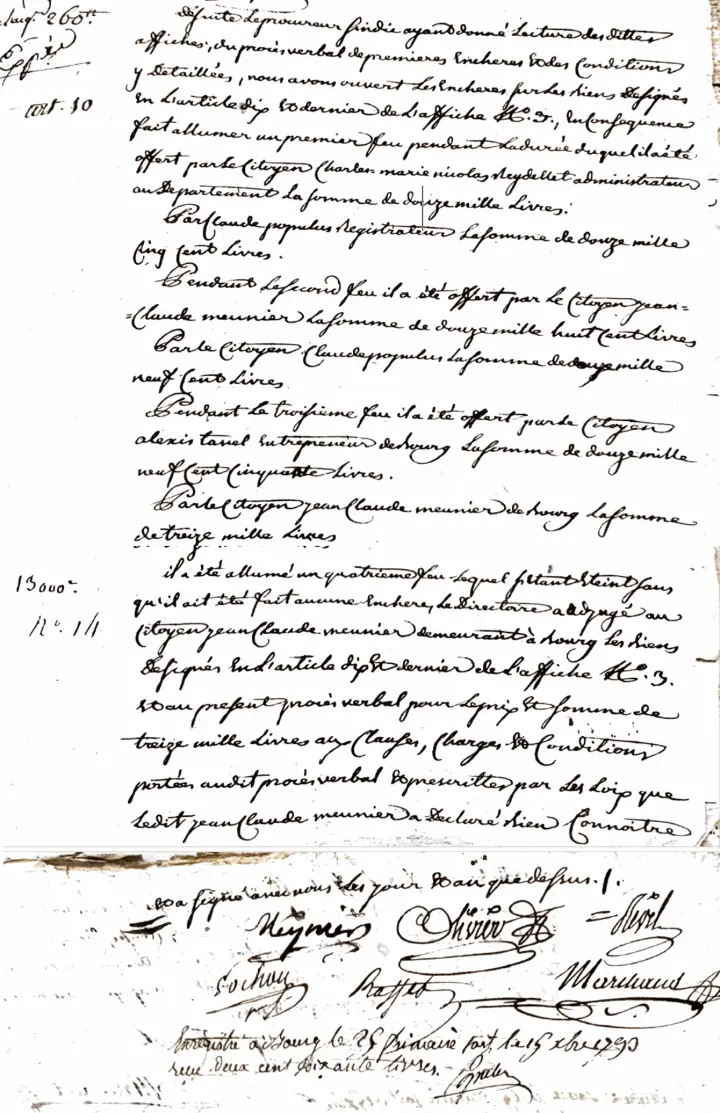

Cette vente[A] débute avec l'enchère de Charles Marie Nicolas Reydellet, administrateur du département, à hauteur de 12 000 livres.

Au second feu, Jean Claude Meynier offre 12 800 livres, suivi de Claude Populus avec une enchère à 12 900 livres.

Au troisième feu, Alexis Tavel propose 12 950 livres puis Jean Claude Meynier revient avec une offre de 13 000 livres.

Enfin, lors du quatrième feu, aucun autre enchérisseur ne se manifeste, la vente est adjugée au dernier nommé. La signature de l’acheteur « Meynier » est apposée en bas de page.

Photographie personnelle prise à l’arrière de la maison, août 2024.

Quelle était l’origine sociale des acheteurs ?

Pour les biens ecclésiastiques, la moitié des acheteurs étaient des paysans, mais ceux-ci n’acquéraient que des petites parcelles (moins de 5 hectares), tandis que la grande bourgeoisie s’est approprié les grandes exploitations[5].

Concernant les biens d’émigrés et condamnés politiques, l’origine sociale des acheteurs était différentiée en fonction des régions. Si certains département ruraux montre une quantité importante de paysans comme acheteurs[6], d’autre comme le Finistère, montre que ces ventes ont profité à la bourgeoisie des petites villes ainsi qu’aux familles d’anciens émigrés demeurées sur place, qui entrèrent parfois en concurrence avec les héritiers directs. De nombreux acheteurs provenaient également des communes voisines, qu’il s’agisse de bourgeois ou de fermiers aisés[7] . Dans les deux cas, c’est bien souvent la Bourgeoisie qui prend possession des lots les plus grand en termes de superficie. Dans certains lieu comme en Ardèche, des société paysannes se constituait collectivement et achetaient des lots.

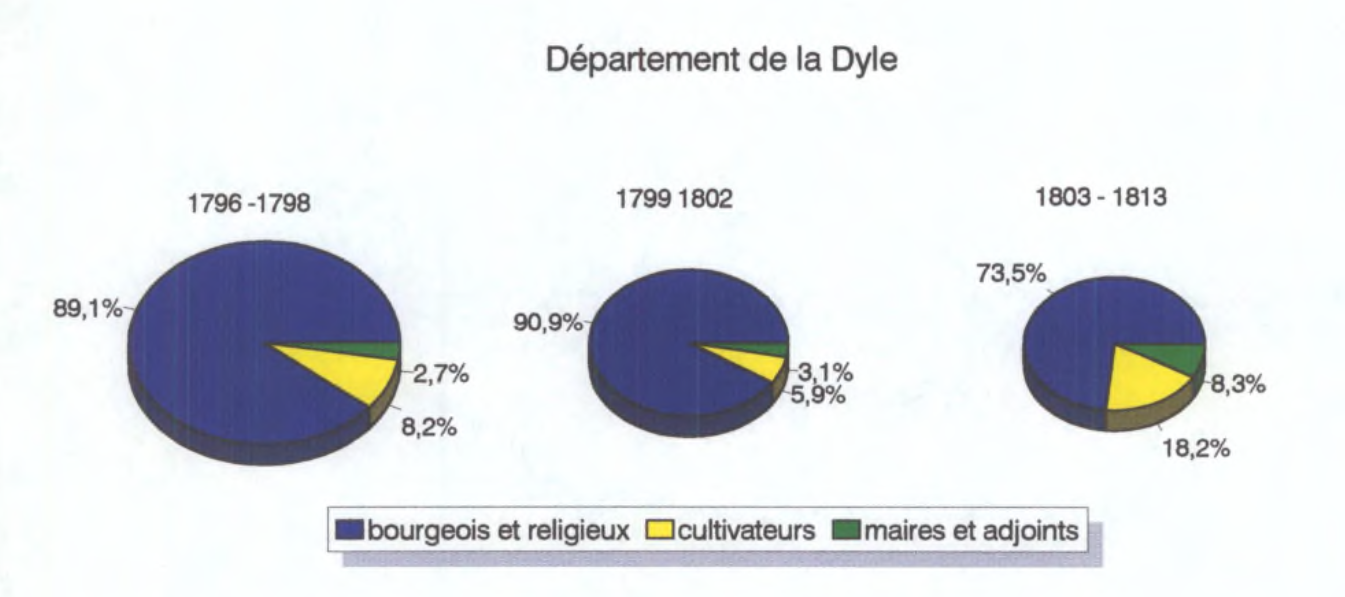

En Belgique, dans le département de la Dyle, la bourgeoisie et les compagnies financières qui contrôlaient le marché des biens nationaux limitèrent la paysannerie dans ses possibilités d'acquérir des terres. Avant l’année 1799, les cultivateurs étaient obligés de s'arranger avec ceux-ci. Ainsi les cultivateurs ne réussirent à se rendra propriétaires que de 8,2 % des biens nationaux vendus durant les années 1790-1796 contre 89,1% à la bourgeoisie.[8] Il est important de noter que les biens confisqués aux émigrés ne représentent que 0,43 % du total des biens nationaux aliénés dans le département de la Dyle. Cette faible proportion s’explique par le fait que la noblesse belge fut relativement épargnée par l’épisode républicain.

Schéma de la répartition des acheteurs par origine sociale

François ANTOINE – La vente des biens nationaux dans le département de la Dyle, page 388/496.

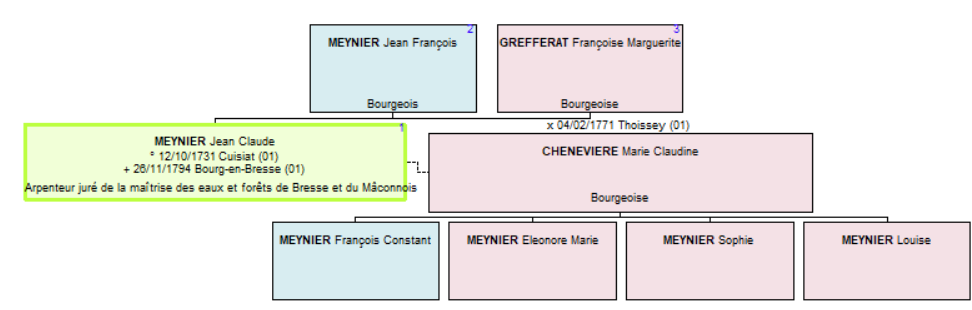

Qui est Jean Claude Meynier ? Comment trouver sa généalogie gratuitement et simplement ?

Afin de se familiariser avec l’acheteur et connaitre l’origine sociale de cet homme, j’ai cherché à explorer sa généalogie. Pour faire sa généalogie dans l'Ain, les registres paroissiaux sont facilement accessibles en ligne sur le site des Archives de l'Ain et nous permettent d'en apprendre plus sur cet homme.

Né à Cuisiat le 12 octobre 1731, il est le fils de Sieur Jean François Meynier, châtelain et bourgeois de Cuisiat et demoiselle Françoise Marguerite Grefferat ce qui nous permet d’attester l’ascendance directe et le statut de sa famille.

AD01, Acte de naissance de Jean Claude MEYNIER, Cuisiat, 1731 - 1735 - (1731 - 1735), LOT33468, vue 4/33.

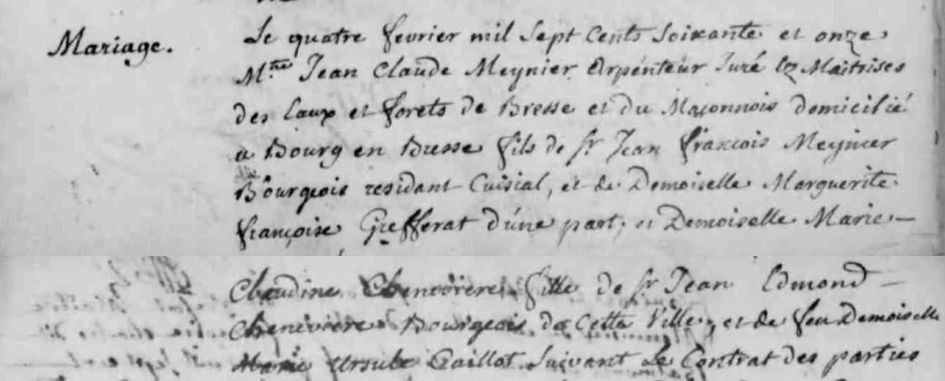

Pour mettre en lumière les fonctions occupées par Jean Claude Meynier, il est mentionné lors de son mariage, le 4 février 1771 à Thoissey, comme « arpenteur juré de la maîtrise des eaux et forêts de Bresse et du Mâconnois », domicilié à Bourg-en-Bresse. L’arpenteur juré était un expert assermenté chargé de mesurer et délimiter officiellement les parcelles de forêts, les espaces boisés et les terres relevant de la maîtrise des eaux et forêts, une administration royale puis révolutionnaire. Son rôle était crucial dans la gestion, la protection et la régulation de ces ressources naturelles. Par ailleurs, son épouse, Marie Claudine Chenevière, appartenait également à la bourgeoisie.

AD01, extrait de l’acte de mariage de Jean Claude Meynier et Marie Claudine Chenevier, Thoissey, 1771 - 1771 - (1771), LOT108219, vue 3-4/20.

Quel est le destin de Jean Claude Meynier ?

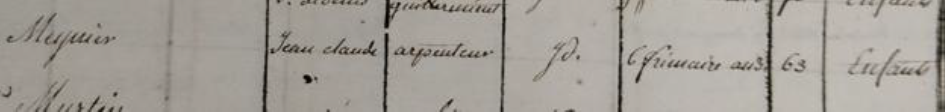

Un peu moins d’un an après l’acquisition, l’acheteur du bien décède à l’âge de 63 ans, le 6 frimaire an III (26 novembre 1794) à Bourg-en-Bresse.

AD01, extrait de l’acte de décès de Jean Claude Meynier, Bourg-en-Bresse, 1794 - 1795 - (An III), LOT11583, vue 13-14/111.

Qu'en est-il du bien à la suite de son décès ?

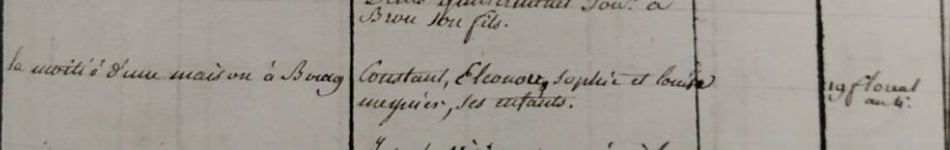

La table des extraits de sépultures et les registres de mutation par décès permettent d’établir que la déclaration de succession et la mutation de la maison ont eu lieu le 19 floréal an IV (8 mai 1796).

Partie 1 :

Partie 2 :

AD01, tables des extraits de sépultures, 1789-an VIII, AD01, Volume 4, 3Q 3521.

À la suite du décès de leur père, les quatre enfants héritent de la moitié de la maison, estimée à 4000 livres. Les répertoires notariaux révèlent un acte de vente réalisé chez le notaire Fontaine le 9 frimaire an XII (1er décembre 1803), ratifié le 14 nivôse suivant (5 janvier 1804). La fratrie agit solidairement pour revendre la maison. La ratification de la vente est signée par Marie Claudine Chenevière, épouse de feu Jean Claude Meynier, qui approuve la transaction.

« Ont comparu Elénod-Marie Meynier, surnuméraire dans la partie de l’enregistrement, Sophie et Louise Meynier […] agissant tant en leurs noms qu’en celui de François Constant Meynier, leur frère […] lesquels auxdits noms et solidairement sans division, ni discussion à quoi ils renoncents, vendent à Joseph Lescuyer, propriétaire demeurant à Bourg, içi présent et acceptant, une maison, batiment, cours et jardin, formant un clos de murs, appartenants auxdits frères et soeur Meynier, situés à Bourg, rue des Ursules, proche l’ancienne porte des Capucins, que leur père a acquis de la nation. »

Transcription d’une vente entre Meynier et Lescuyer, Minutes de Philibert Marie Fontaine et Jean François Morellet, 1er frimaire au 1er nivose an XII, AD01, 3E 22902.

Les informations obtenues dans les différentes sources permettent de réaliser l’arbre généalogique suivant :

Arbre généalogique de Jean Claude MEYNIER

Arbre généalogique de Jean Claude MEYNIER, 2023-asc-complète-couleur, Généatique 2024.

Conclusion

Cet article consacré à la vente d’un bien national dans l’Ain s’inscrit dans le cadre plus large des saisies révolutionnaires, et illustre les mécanismes mis en œuvre pour redistribuer les biens de l’Église puis des émigrés. Le cas concret de la maison acquise par Jean Claude Meynier, arpenteur juré et membre de la bourgeoisie locale, est un exemple parmi des milliers recensés uniquement dans le département de l’Ain.

L’analyse des origines sociales des acquéreurs met en évidence la prédominance de la bourgeoisie, même si la petite propriété paysanne trouve également sa place, selon les spécificités régionales.

Dans un prochain article, je vous proposerai de mettre en lumière la vie de la propriétaire du bien durant la Révolution française, ainsi que les raisons complexes qui ont conduit à la saisie de ce bien par l’État et au bouleversement de son existence.

A - Procès-Verbal d’adjudication

Transcription

« Article 10

13 000 livres

N °14

Desuite, le procureur syndic ayant donné lecture des dittes

affiches, du procès-verbal de premières enchères et des conditions

cy détaillées, nous avons ouvert les enchères sur les biens désignés

en l’article dix et dernier de l’affiche n°3, en conséquence,

fait allumer un premier feu pendant la durée duquel il a été

offert par le citoyen Charles Marie Nicolas Reydellet, administrateur

au département, la somme de douze mille livres.

Par Claude Populus, registrateur, la somme de douze mille

cinq cent livres.

Pendant le second feu, il a été offert par le citoyen Jean-

Claude Meunier la somme de douze mille huit cent livres.

Par le citoyen Claude Populus la somme de douze mille neuf cents livres.

Pendant le troisième feu, il a été offert par le citoyen

Alexis Tavel, entrepreneur de Bourg, la somme de douze mille

neuf cent cinquante livres.

Par le citoyen Jean-Claude Meunier de Bourg, la somme

de treize mille livres.

il a été allumé un quatrième feu lequel étant éteint sans

qu’il ait été fait aucune enchère, le directeur a adjugé au

citoyen Jean Claude Meunier demeurant à Bourg les biens,

d’après lesdits articles six et dernière de la fiche N°3,

et au présent procès-verbal pour le prix et somme de

treize mille livres aux clauses, charges et conditions

portées audit procès-verbal, souscrit par les lois que

ledit Jean Claude Meunier a déclaré bien connaître

et a signé avec nous les jour et an que dessus »

Sources :

[1] Décret du 28 mars 1793 puis 25 brumaire III (15 novembre 1795) : « Tout Français de l’un et de l’autre sexe qui, ayant quitté le territoire de la République depuis le 1er juillet 1789, n’y était pas rentré au 1er mai 1792 »

[2] Arnaud Decroix, La noblesse en émigration ou la tentative d’une reconstruction politique (1789-1815), p305-318

[3] Le site du collectionneur, - FRANCE - La folle histoire des assignats, Alain Grandjean, 2003

[4] AD01, Vente de biens nationaux provenant d’émigrés, V2-47 (côte temporaire), vue 7-10.

[5] Bernard Bodinier et Eric Teyssier - Les biens nationaux en France : état de la question, p. 87-99

[6] LOUTCHISKY Ivan, Propriété paysanne et vente des biens nationaux pendant la Révolution française. Introduction de Bernard Bodinier et Éric Teyssier, 1895, réédition 1999.

[7] Biens nationaux - Les mémoires de Locronan

[8] François ANTOINE – La vente des biens nationaux dans le département de la Dyle, page 388/496